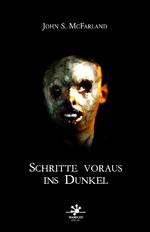

Der Wandler Verlag präsentiert mit John S. MacFarlands „Schritte voraus ins Dunkel“ Auszüge der 2020 in den USA unter dem Titel „The Dark Walks forward“ veröffentlichten Storysammlung. Silke Brandt hat die Geschichten ins Deutsche übertragen, ein Interview mit dem Autoren schließt die Sammlung ab. Insgesamt zehn Geschichten finden sich in dieser schön gestalteten Taschenbuchausgabe. Das Titelbild zeigt H.R. Lumley, dessen schlimme Verbrennungen im Gesicht nach einem Feindeinsatz durch eine Transplantation überdeckt werden sollte. Die Tragik dieses Bilds spiegelt sich in vielen der hier gesammelten Geschichten wieder. Monster haben generell etwas Faszinierendes, in MacFarlands Geschichten sind die Monster nicht selten die handelnden Menschen und das Übernatürliche immer mit einem Hauch Mitleid zu betrachten.

John S. MacFarland ist einer der zahlreichen amerikanischen Autoren, welche die Traditon H.P. Lovecrafts und des viktorianischen Horrors in ihren literarischen Herzen tragen, aber teilweise subtil, manchmal auch ein wenig brachial mittels der David Cronenberg Schule des Body Horrors weiter entwickeln. „The Dark walks Forward“ umfasst in der amerikanischen Originalausgabe Geschichten aus mehr als vierzig Jahren Produktion. Viele der Texte spielen – wie der Autor Michael Schmitt in dem kurzen Interview am Ende der Sammlung erläutert – in dem Städtchen Ste. Odile, MacFarlands Provedence. 2010 veröffentlichte er den Horror Roman „The Black Garden“. Für die Jugend schreibt er erfolgreich die Serie „Bigfoot, Annette: A Big Hairy Mom“, die bislang in drei weitere Sprachen übersetzt worden ist. 2023 veröffentlichte der Wandlerverlag in Kombination mit T.E.D. Kleins „Wortkette“ die Kurzgeschichte „Eine glückliche Familie“, die erste Veröffentlichung MacFarlands in Deutschland.

Es bleibt zu hoffen, dass der Wandler Verlag in einem weiteren Band die restlichen Kurzgeschichten der Originalanthologie veröffentlicht, damit das ganze Spektrum von John S. MacFarlands beachtlicher, aber auch provokativer Klaviatur auf deutsch vorliegt.

Die Auftaktgeschichte „Das kleine, tote Ding“ gehört zu den besten Arbeiten dieser Sammlung. Das übernatürliche Element – ein totes Ding, das der in Briefform erzählende Protagonist im Auftrag seiner Vermieterin aus ihrem Garten entfernen soll – ist eher ein Katalysator für unglückliche, aber ganz normaler Ereignisse. Der Erzähler ist ein Kriegsveteran, das Trauma der brutalen Kämpfe auf dem Boden hängt ihm immer noch nach. Nicht ganz klar wird durch die subjektive Perspektive, ob er neben den inneren Narben noch äußere Verletzungen zeigt. Er lebt in einem kleinen Ort. Alleine und einsam. In rascher Folge verliert er seinen Job an eine billigere Arbeitskraft. Der bisheriger Arbeitgeber macht ihn schlecht, der Leser kann den Wahrheitsgehalt der Verleumdungen nicht beurteilen. Er findet keinen neuen Job, seine Zimmervermieterin kündigt ihm deswegen und der Freund, dem er die Briefe schreibt, scheint nicht zu antworten. Das „kleine, tote Ding“ erweist sich in den Augen der brieflich informierten Wissenschaftler als biologische Unmöglichkeit. Auch hier kann der Leser den Wahrheitsgehalt nicht beurteilen. Die wirtschaftliche Situation, die fortschreitende Isolierung in dem kleinen, bigotten Ort scheinen den labilen Charakter endgültig über die Klippe zu schreiben. Die unbestimmte Handlung, die rein subjektive Perspektive und vor allem die Abfolge von (wirtschaftlichen) Katastrophen machen den distanziert aus seinen Briefen charakterisierten Protagonisten unwillkürlich deutlich sympathischer als John S. MacFarland es beabsichtigt hat.

Die zweite Geschichte „Das Ding unter dem Sitz“ nutzt vor allem einige Klischees des Genres. Ein älterer Arzt zieht sich aufs Land zurück; er kauft sich dort eine Praxis. Sein Vorgänger verstirbt vor der Übergabe. Nachts wird er in den unwegsamen hinterwäldlerischen Weiten zu einer Hausgeburt gerufen. Spätestens mit der rudimentären Beschreibung des verkrüppelten Säuglings beginnt der Leser den weiteren Handlungsverlauf zu ahnen. Natürlich ist der Arzt als Außenseiter Schuld an allen Ereignissen. Flucht in die Dunkelheit ist das einzige Mittel, aber der Autor bietet in dieser allerdings gut geschriebenen Geschichte zu wenige wirkliche Alternativen an.

In „König der Aale“ geht es um eine Art Arzt, der mit einer besonderen Methode einen reichen Patienten von seinem parasitären Befall retten möchte. Die Geschichte spielte am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Erfindung – Aale sollen mittels besondere Kanäle in einem Brustkörperkorsett die Parasiten aus der Haut fressen – und ist voller bizarrer kleiner Ideen. Das Ende ist pragmatisch, dunkel, aber nicht unbedingt zynisch.

Auch „Placide“ bezieht sich auf einen Arzt. Ein begnadeter Chirurg, dessen Frau an einer aggressiven Krebsart erkrankt. Da sie isoliert auf dem Lande wohnen und kein Auto zur Verfügung haben, beginnt er selbst mit den Operationen. Schnell überschreitet er die ethischen Grenzen. Als er mit seinem Wissen nicht weiterkommt, beschließt er, die 30 Meilen in eisiger Kälte zu einem Kollegen zu wandern.

John S. MacFarlands Charaktere erreichen schnell ihre allerdings phantastischen Grenzen. Insbesondere Ärzte sind in seinen Geschichten keine Götter in weiß, sondern narzisstische wie egoistische Männer, die ihre eigenen Ziele vor die Interessen der Patienten im Allgemeinen und in dieser Geschichte den eigenen Frauen stellen. Aber MacFarland mag keine Verallgemeinerungen und so präsentiert er mit dem letzten Satz ein verblüffendes, wie auch schockierendes Ende, das den Wahnsinn seines Protagonisten nicht ins rechte Licht rückt, aber als Erklärung – keine Entschuldigung – für sein paranoides wie brutales Verhalten herhalten muss. Aber nicht nur der Erzähler scheitert an seinen medizinischen Kenntnissen. Er ist in dieser Hinsicht nicht alleine, was der Geschichte auf der einen Seite die pointierte Schärfe nimmt, auf der anderen Seite einen weiteren Konflikt initiiert, der allerdings nicht gänzlich zufrieden stellend abgehandelt wird.

Eine seltsame Liebesgeschichte ist „Die Kafiri Straße“. Der Erzähler ist ein fahrender Aussteller. Was er ausstellt, beschreibt John S. MacFarland erst im Laufe der Geschichte. Seine Frau ist vor zwei Jahren an Krebs gestorben, jetzt versucht er mit den Reisen durch den Süden der USA Geld zu verdienen. Sein Ausstellungsstück führt er in einem Anhänger mit sich. Ein Unfall in der Nacht verschiebt die Konstellation. Die Beziehung zwischen den beiden einsamen Menschen/ Wesen wird in der zweiten Hälfte der Geschichte gut beschrieben. Der Erlösung auf eine andere Art versprechende Brief kommt aus dem Nichts, die Entscheidung des Protagonisten erscheint spontan und wird zu wenig inhaltlich vorbereitet. Insbesondere im mittleren Abschnitt handelt es sich um eine bizarre Liebeszweckgemeinschaft, welche John S. MacFarland hier beschreibt. Es sind auch die stärksten Aspekte dieser ruhigen, aber stimmungsvollen, zeitlosen Geschichte, während der Autor mit einem Augenzwinkern zu Beginn des Plots absichtlich mehr Fragen aufwirft als er bereit ist, in einem für die Zeit nicht ungewöhnlichen Ausgangsszenario zu beantworten.

An „Porphyrie“ leidet einer der beiden ungarischen Auswanderer in die USA. Er ist nur seinem Freund gefolgt, der in den amerikanischen Mienen sein Glück sucht. In Ungarn hat der Protagonist alles aufgegeben. Porphyrie ist eine Art Bluterkrankung. Vampirismus würde ein Leser bei einem Rumänen sagen. Mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg ändert sich für die Auswanderer alles. Das Ende ist dunkel, ohne Frage in seinen Implikationen auch brutal. Ob es sich um einen wahren Freundschaftsdienst handelt, muss der Leser selbst beurteilen, aber selten hat man derartige Poetik in Kombination mit dem unabänderlichen Ende zweier Menschen lesen können.

Die experimentellste Geschichte ist „Saturn frisst seinen Sohn“. Ein Maler – wie einige Protagonisten der hier gesammelten Geschichten gebrandmarkt durch die Erlebnisse des Krieges – beginnt mehr und mehr den Bezug zur Realität zu verlieren. Expressiv, improvisiert und auf Stimmungen basierend ist es entweder eine der besten, weil originellsten Storys dieser Sammlung oder ein Stillleben, das die Seelenqual von John S. MacFarlands Protagonisten in Worte zu fassen sucht, ohne sie mit Handlungen zu konfrontieren.

In Japan spielt „Hakudo Maru“. Ein Fischer verliert seinen Sohn an die See. Ein neuer Sturm zieht rauf und der Mann sucht die Weite des Meeres, um schließlich die eigenen Fehler zu erkennen. Es ist eine klassische Geistergeschichte, die auf japanischen Traditionen basiert. Nicht umsonst leitet der Autor sie mit einer historischen „Legende“ ein, welche den Stolz der Japaner den Lesern noch einmal verdeutlich soll. Wie in den besten Geschichten dieser Anthologie bleibt vieles vage, basiert auf subjektiven Eindrücken, aus denen seine emotional verletzten Charaktere Entscheidungen und Handlungen ableiten. In vielen Texten geht es um die subjektive Heilung von „Wunden“ der Vergangenheit; die enge Bindung an Frauen oder Kindern. Die Protagonisten bleiben in ihrem Schmerz, vor allem in ihrer Hilflosigkeit zurück, die sie mit brachialen Mitteln zu überwinden suchen. Die emotionale Leere muss geschlossen werden. In diesem Fall das Ritual vollendet. Durch den exotischen Hintergrund eines immer noch feudalistischen Japans, in einem der ärmlichen Fischerdörfer an der Küste spielen, hebt sich der ruhige, stimmungsvolle Text positiv zusätzlich aus den Medizin- Horror- Geschichten dieser Sammlung heraus.

„Zana“ spielt ebenfalls am Ende des 19. Jahrhunderts. Zana ist eine in der Wildnis lebende Frau, die eher den menschlichen Vorfahren entspricht. Die Zeichnung am Ende der Geschichte beeinflusst die Phantasie der Leser, da John S. MacFarland die Geschichte aus ihrer subjektiven Perspektive erzählt. Sie wird von einem Mann zum Nächsten weitergereicht; ihre Kinder sterben oder „verschwinden“. Das Ende ist fatalistisch, reiht sich in die Phalanx dieser Geschichten ein, in denen die Erwartung des nahenden Todes den Protagonisten eine unheimliche innere Ruhe schenkt. Wie in anderen Storys ist das Biest, das Wilde und Ursprüngliche sympathischer als die zivilisierten, allerdings auch egoistischen Männer.

Die Titelgeschichte „Schritte voraus ins Dunkel“ bezieht sich nicht nur auf das schockierende, aber in der Realität verankerte Titelbild. Es ist eine psychologische Horrorgeschichte, deren Thema – die Armee der kriegsversehrten Überlebenden, die ihre Wunden wie Kainsmale ihr Leben lang tragen werden und die Interaktion mit der Umwelt, die Krieg höchstens aus den Zeiten kennt – leider zeitlos und modern ist. Der Name des Kriegs, in welchem die Männer gedient haben, spielt ebenso wenig eine Rolle wie die Seite, für die sie kämpften. Die äußeren Narben stehen gleichauf mit den inneren Wundmalen; den zerstörten Seelen und schließlich ihrer Unfähigkeit, in ein normales Leben zurückzukehren. Beschrieben wird dieser von Beginn an zum Scheitern verurteilte Versuch einer Reintegration ausgerechnet aus der Perspektive eines Jugendlichen, der selbst ein sozialer Außenseiter ist. Als sein Vater schwerstverletzt aus dem Krieg Heim kommt – die Medizin ist am Ende ihrer Kunst - kommt es umgehend zu Konflikten innerhalb der kleinen Familie, die in zwei schockierenden Taten gipfeln.

In der Theorie lässt sich über die Geschichte die Schablone von Reaktion ruft eine entsprechende Gegenreaktion hervor. Die Spirale der Gewalt wird nicht nur im Krieg geboren. Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich zwei der drei Protagonisten bewegen. Der Leser kann angesichts der familiären Tragödie nicht einmal urteilen. Der jugendliche Erzähler ist ein hochbegabter emotionaler Autist, der pragmatisch handelt. Der Vater ist inzwischen in seinem Schmerzkäfig derart gefangen, das er keine andere Realität, kein andere Menschen in emotionaler Hinsicht mehr akzeptieren kann. Es sind zwei Bolliden, die mit stetig wachsender Geschwindigkeit aufeinander zurasen, ohne das es eine Seite will; die andere Seite erkennen kann. Der realistische Hintergrund von einer ungezählten Zahl von Kriegsversehrten macht die Geschichte so eindrucksvoll, schockierend und nachdenklich stimmend.

„Schritte voraus ins Dunkel“ ist nicht nur ein passender Titel für die letzte Geschichte. Alle Protagonisten bewegen sich ziellos in die Dunkelheit, in die Katastrophe. Wie schon erwähnt ist das Warten auf den baldigen Tod – egal wie grausam er letztendlich sein wird – eine Erlösung; ein letzter Moment des in diesem Fall körperlichen Schmerzes und der Übertritt in die Nacht. Dieser poetische Nihilismus macht es stellenweise schwer, die Geschichten en Bloc zu lesen. Pausen sind empfehlenswert, zumal John S. MacFarland an ein oder zwei Stellen zu Versatzstücken greift; diese anders schmückt und noch einmal präsentiert. Auch in der deutschen Übersetzung überzeugen die emotional verstörenden, brutalen Geschichten durch ihre morbide, dunkle Atmosphäre; die mit brutaler Effektivität gezeichneten Charaktere und schließlich die originellen Ideen, die ohne Rücksicht auf die Gemüter der Leser präsentiert werden. Nicht nur mit „Eine glückliche Familie“, sondern vor allem den hier gesammelten Kurzgeschichten stellt der ambitionierte Wandler Verlag einen provozierenden, aber auch provokanten amerikanischer Erzähler der modernen Weird Fiction vor, die H.P. Lovecraft im dunklen Herzen trägt, aber moderne Ideen dem Genre hinzufügt.

Kurzgeschichten von John S. McFarland

206 Seiten, Klappenbroschur mit 6 Illustrationen des Autors

Übersetzt von Silke Brandt

Originalzusammenstellung, entnommen aus dem Band "The Dark Walk Forward"

Taschenbuch , 204 Seiten

Wandler Verlag

ISIN: 9783948825218