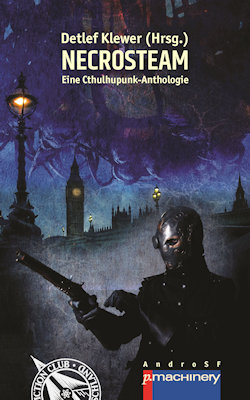

Detlef Klewer nennt die nicht nur von ihm zusammengestellte, sondern auch illustrierte Anthologie eine Cthulhupunk- Anthologie. Eine Mischung aus Lovecrafts Kulthintergrund und dem Steampunk Genre. Nicht umsonst deutet auch der Titel deutlich auf die dunklen Machenschaften jenseits der viktorianisch technokratischen Gesellschaft hin. Der Klappentext ist aber trotzdem nicht ganz korrekt. Es sind nicht die mutigen Abenteurer des Steampunks, die sich den alten Göttern aus H.P. Lovecrafts Universum in den Weg stellen. Nicht selten sind sie nur Beobachter der übernatürlichen Geschehen. Das macht vor allem auch die stimmige und stimmungsvolle Atmosphäre der einzelnen dunklen Geschichten akzeptabler, da die Autoren den Lovecraft Weg mit Andeutungen und Vermutungen wählen anstatt dem vielleicht manchmal ein weniger zu abenteuerlichen Steampunkgenre zu folgen und den mechanischen Schultern nur einen schwarzen Mantel umlegen.

Die Titelgeschichte von David Grade verbindet den Steampunk mit den unausgesprochenen Mythen Lovecraft. Es ist eine dunkle Geschichte mit der Reise in den Kohlenpot, wie er symbolisch für das ausufernde Wachstum und die Gier nach Stahl ist. Der Protagonist soll kontrollieren, ob es in der Reichschmiede gut läuft. Er wird von hunderttausenden von verschwundenen Familien konfrontiert. Um sie ranken sich Legenden von einem alten Mann, der sie in die Tiefen der Erde führt und dort verhungern lässt. Das Ende ist amibivalent, Antworten werden nicht gegeben. Es ist die nihilistische Stimmung und vor allem die intensive Entwicklung des Hintergrunds dieser Geschichte, die ein wichtiges Zeichen für die folgenden Texte der Anthologie setzt.

„Der Krieg der Universitäten“ ist bei Sophia Rosenberger Programm. Es geht um den Wettstreit zwischen dem inspirierten Cambridge und den harten Arbeitern aus Oxford, der schließlich mit unlautereren Mitteln quasi zum Untergang der beiden Städte führt. Die Geschichte von Sodom und Gomorrha der Wissenschaft mit einem Abstecher ins Übernatürliche. Die dunkle Wahrheit liegt dabei nicht so fern, wie die beiden Protagonisten feststellen müssen, Was anfänglich als eine Art humorvoller, aber auch verbissen neidisch geführter Wettstreit beginnt endet schließlich in einer Katastrophe.

Wie einige anderen Geschichten dieser Anthologie spielen dabei die für den Steampunk so signifikanten und markanten Maschinenmenschen noch keine dominierenden Rollen, zeigen aber eine allgegenwärtige Präsenz.

„Das Dorf der Anderen“ von Ivan Ertlov ist einer der zahlreichen Kurzgeschichten, denen der Leser mehr Umfang wünscht. Wie bei vielen anderen Texten ist die Welt sehr gut ausgestaltet. Eine Rettungsexpedition, ein Konflikt zwischen einer jungen Frau mit halbadliger Herkunft und anscheinend indischen Wurzeln; der arrogante Kommandant. Diese Aspekte nehmen im Vergleich zum gesamten Text sehr viel Raum ein. Die abschließende Rettungsexpedition mit der Bergung des letzten Überlebenden dagegen läuft nach einem bekannten Schema ab. Wer aufmerksam die Geschichte verfolgt, ahnt einen Teil der Pointe. Trotzdem wirkt die Kurzgeschichte stimmig, zu wenig ausbalanciert und verfügt dank der kurzen, aber auch prägnanten Hintergrundinformationen zu den einzelnen Protagonisten über das Potential, zu einer Novelle zu reifen.

Expeditionen spielen in vielen Texten eine Rolle. Manchmal sind es Rettungsaktionen wie in „Da Dorf der Anderen“, dann wieder Forschungsprojekte entweder in das Ruhrgebiet oder wie hier zu einem gigantischen Objekt in der Wüste. Roxane Bickers „Das schwarze Obelisk“ ist titeltechnisch Programm. Sie ist auch eine der wenigen Autoren, die ihre Pointe nicht offensiv oder aufdringlich, sondern konsequent erläutert und eine Erklärung impliziert. Die Charaktere sind gut gezeichnet, die Struktur besser ausbalanciert als bei einigen anderen Kurzgeschichten, aber auch wünscht man sich mehr erzähltechnischen Schwung, einen dreidimensionaler gelebten und nicht nur gestalteten Hintergrund, während viele Informationen zu stark komprimiert und deswegen fast verschwenderisch verwendet im Zeitraffer vor dem Leser ablaufen.

M.W. Ludwig „Lo- Pan“ verzichtet auf die typischen Steampunk Aspekte wie gigantische , möglichst schwer bewaffnete Zeppeline, sondern beschreibt aus der Perspektive eines jungen Mädchens in der Obhut ihrer Tante die Reise zu einem seltsamen Kult, deren Rituale und die eindringliche Warnung, dass ein Mann namens Lo-Pan den wertvollen Stein stehlen wird. Der Leser ahnt die Zusammenhänge zwischen der Expedition und dem Interesse des Amerikaners. Daher wirkt die Pointe zu wenig überraschend im direkten Vergleich zu den dunklen Enden anderer Texte dieser Sammlung. Auf der sehr viel wichtigeren positiven Seite hat M.W. Ludwig für seine Story einen Hintergrund entwickelt, der wie fast alle anderen Texte dieser wirklich atmosphärisch stimmigen Anthologie mehr verlangt als nur eine Kurzgeschichte.

Eine zweite Geschichte ohne echte Steampunkelemente ist „Boreale Gesänge“ von Marcon Ansing, die sie in seiner Heimatstadt Hamburg spielen lässt. Aus den Büchern des Stadtarchiv werden Seiten gestohlen. Anscheinend kann man aus ihnen die Bauanleitung für eine seltsame, von den meisten als absonderlich und unrealistisch abgestempelte Maschine bauen. Ein Journalist macht sich auf die Spur des einzigen in Frage kommen Täters.

Neben den überzeugenden Beschreibungen eines klassischen und doch einer Parallelwelt entstiegenen Hamburgs überzeugt der geradlinige, H.P. Lovecrafts Strukturen vielleicht ein wenig zu sklavisch folgende Text durch verschiedene kleinere Wendungen auf der zwischenmenschlichen Ebene.

Nicht immer spielen die Ereignisse direkt vor den Haustüren, sondern fremde Länder müssen wie in „Der Tempel“ (Robert Roth) besucht werden. Der Autor konzentriert sich deutlich auf Stimmungen, lässt die Geschichte im Grunde ausschließlich aus der Ich- Perspektive sich entwickeln, was positiv – der Leser agiert auf Augenhöhe -, wie auch negativ - irgendwie muss der Leser bei einem negativen Ende auch die Aufzeichnungen zu Gesicht bekommen – sein kann. Einige Autoren haben in dieser Hinsicht auf logische Erklärungen verzichtet, Robert Roth führt seinen stimmigen, aber hinsichtlich des Lovecraft Korsetts auch zu eng geschnürten Text konsequent zu Ende.

Georgina Hartmanns „Die dunkle Mission“ ist eine dieser Geschichte, die auf Lovecrafts Motive mit einem Schuss Steampunk zurückgreifen, aber vor allem wie Florian Krenns „Flammendes Inferno“ inhaltlich zu wenig überzeugen kann. Es ist schwer greifbar, was mit der Geschichte falsch ist. So macht die Einladung an die Professorin hinsichtlich der Pointe im Grunde keinen Sinn, es gäbe sicherlich bessere wie unscheinbarere Persönlichkeiten. Bei Florian Krenn finden die beiden sich aus Studienzeiten kennenden, aber im Grunde unterschiedliche Richtungen der Wissenschaft vertretenden Protagonisten immer dann geistig zusammen, wenn genau die Art von Bedrohung sich manifestiert. Routiniert, aber mechanisch spult Florian Krenn ein ohne Frage umfangreiches Szenario mit den Steampunk Nazis auf dem Weg zur obskuren Weltherrschaft dank Rommels Funde in Afrika ab, er kann aber keine echte Spannung aufbauen. Zu viel auf zu wenig Raum zu vorhersehbar abgewickelt. Das ist genauso schade wie bei Georgina Hartmann der wirklich interessante, aber letzt endlich auch ein wenig verschenkte Hintergrund.

In einer so starken Anthologie mit allerdings vor allem im Kopf vorherrschenden inhaltlichen Beschränkungen durch die kontinuierlichen Bezüge sowohl zu Lovecraft als auch dem Necronomicon wirken die Texte eher durchschnittlicher, auch wenn das Potential erkennbar ist und wahrscheinlich eine Erwartung mindestens zur Novelle dem Plot gut getan hätte. Georgina Hartmanns Ende ist eines der schwächsten. Nicht, weil sie nicht konsequent genug ist, sondern weil der Leser die Konstruktion erahnen kann. Auch Florian Krenns Geschichte endet im Grunde nur konsequent, aber nicht pointiert genug. Es sind jeweils die ersten Hälften der Texte, die mit ihren zahlreichen, effektiv gesetzten Ideen am meisten überzeugen.

In einer Reihe von Texten spielt der Steampunk Hintergrund nur eine untergeordnete Rolle. Die Texte würden auch ohne kleine Zeppeline als transportmittel zu obskuren Orten oder technische Erfindungen funktionieren. Bei Ronja Gerdes „Der Dschinn“ ist nicht klar erkenntlich, ob die im Aether lebende und im Glas eingesperrte Kreatur wirklich real oder die Ausgeburt einer offensichtlich Verrückten ist. Die Autorin fügt ihrer dunklen, nihilistischen, aber hinsichtlich der Pointe auch nicht wirklich überraschenden Geschichte keine Erklärung hinzu. Auch Regine D. Ritters „Neues Blut“ orientiert sich zu sehr an den Kreaturen Lovecraft, die ihm feuchten Dunklen leben und auf Opfer warten. Dabei erweckt die Autorin zu Beginn eine Erwartungshaltung, welche die stimmige, aber ebenfalls leider nicht wirklich überraschende Pointe einhalten kann. A.L. Norgards „Fleisch“ versucht das Ende ein wenig zu verheimlichen, in dem es einen komplexeren Weg geht. Aber auch hier stellt die Reise zu einem dem Erzähler unbekannten Ort den Höhepunkt der Geschichte dar, während die Verweise auf die Schwangerschaft seiner schönen, aber auch gefühlskalten Frau einen zu offensichtlichen roten Faden bilden.

Alle diese Geschichten sind technisch überzeugend. Der Hintergrund ist gut entwickelt, die Figuren nicht schematisch konstruiert, sondern so weit es der Platz im Rahmen einer Kurzgeschichte erlaubt, auch charakterisiert. Aber wie bei Lovecrafts handwerklich soliden, atmosphärisch überdurchschnittlichen Werk sind die Plots zu wenig extravagant, die Hintergrundrahmen sprengend. Für sich allein stehend in einer klassischen Weird Fiction Anthologie würde jede Story für sich qualitativ im oberen Drittel angesiedelt sein, weil sie die bekannten Versatzstücke respektvoll modernisieren. Aber in einer Geschichtensammlung, deren Schwerpunkt Lovecraft in Kombination mit Steampunk ist. ragen sie nicht heraus und kommen vielleicht dadurch ungerechtfertigt zu wenig zur Geltung.

Zwei der letzten Geschichten der Anthologie ragen aus unterschiedlichen Gründen aus der Anthologie hervor. Markus Cremers „Thadeus und die Kralle des Bösen“ ist eine Art „Vampire Hunter“ oder „Van Helsing“ Variation der Lovecraft Motive. Eine Gruppe von entschlossenen Männern ist sich der Gefahren bewusst und geht sie proaktiv an. Das unterscheidet alleine schon den Text von den zahlreichen Storys, in denen die Protagonisten nur auf das Ende reagieren können. Markus Cremer entwickelt den Hintergrund rudimentär, der Autor konzentriert sich eher auf einen stringenten, von Action getriebenen Plot vor einem überzeugenden, aber nicht die Handlung erdrückenden Hintergrund.

Der Herausgeber Detlef Klewer schließt die Storysammlung mit „Eiszeit“ ab. Eine unbekannte Macht droht Großbritannien zu Beginn der Weltausstellung mit einer neuen Eiszeit zu überziehen. Die Majestät lässt ihren besten Mann ausziehen, um das Böse zu stellen. Detlef Klewer hat eine Art James Bond Geschichte entwickelt, die aber auch ein wenig an Manly Well Wademans „Invasion von der Eiswelt“ erinnert. Der Autor baut zwar das Schicksal der Franklin Expedition mit ein, aber er setzt viel zu sehr auf bekannte Versatzstücke. Die Aggressoren unterschätzen die Menschen, sie prallen mit ihren Erfindungen und sind dadurch vorläufig besiegbar. Durch einen einzigen Mann, durch einen einzigen gezielten Wurf. Der Leser muss schon der Konstruktion des Autoren folgen, um diese Zufälligkeiten zu akzeptieren. Wie bei einigen anderen Geschichten dieser Sammlung wäre eine Novelle oder vielleicht sogar ein Roman das akzeptablere literarische Werkzeug, um aus einer interessanten Prämisse eine überzeugende Geschichte zu machen.

Wie bei „Biomechanomicon“ verbindet der Herausgeber zwei Themen mit einem Schwerpunkt Lovecraft. Alle Geschichten sind von einer überzeugenden literarischen Qualität ergänzt durch die guten Graphiken des Herausgebers. Es empfiehlt sich wie bei der ersten Anthologie die Texte nicht hintereinander weg zu lesen, da die Einschränkungen der beiden Vorlagengenres Steampunk und Lovecraft zu offensichtlich werden und sich einzelne thematische Bausteine wiederholen und damit eher zu Versatzstücken werden. Für sich allein stehend sind viele der Texte interessante und dank der immer überzeugend entwickelten Hintergrundatmosphäre auch gute Weird Fiction. Über einen Zeitraum von vielleicht mehreren Wochen goutiert gehört „Necrosteam“ wieder zu den ungewöhnlichen und damit alleine schon empfehlenswerten Anthologien deutscher in diesem Fall Weird Steampunk Fiction.